頂端新聞記者 張弋

2023年10月,習近平總書記在江西景德鎮考察調研時指出,“中華優秀傳統文化自古至今從未斷流,陶瓷是中華瑰寶,是中華文明的重要名片。”

2025全國兩會召開之際,3月7日10:00,頂端新聞聯合全國主流媒體推出“總書記的國寶課·陶瓷篇”四地聯動直播,溯源跨越南北的陶瓷文化,帶您踏入陶瓷藝術的璀璨星河。

河南是中華文明的重要發祥地,也是中國陶瓷文明孕育、勃興的沃土。

從新石器時代的彩陶曙光,到唐宋時期名窯林立的鼎盛氣象,再到元明清的技藝傳承,河南古代陶瓷以“土與火”的藝術,在歷史長河中刻下璀璨印記。

聯動直播開始前,讓我們先沿著時空脈絡,赴一場河南萬年陶瓷之旅。

河南孕育出北方最早的陶器

中國迄今發現最早的陶始于何時?在江西萬年仙人洞遺址出土的一塊陶片,將中國制陶史提前到了20000年前。

河南的制陶史,目前可追溯至一萬年前左右。在距今11000-9700年的新密李家溝遺址發現的陶器,是北方最早的陶器之一。這些陶器都是盤(疊)筑或手捏成型,器型簡單,具有厚胎、質地疏松的特征,燒成溫度一般都在700℃上下。

到了距今7000-8500年的裴李崗文化時期,手制紅陶在工藝和技術上明顯有了進步,燒成溫度提高至900-960℃,器表經打磨,并出現了籬笆紋、指甲紋等紋飾。

有個成語叫“三足鼎立”,意思是像鼎的三只腳一樣,各立一方,比喻三方面對立的局勢。中國最古老的三足鼎,就出自于新鄭裴李崗遺址。

館藏于河南博物院的乳釘紋紅陶鼎,作為最早的炊煮器之一,是目前發現時代最為久遠的完整陶鼎。新石器時期原始種植業的出現給人類提供了穩定的糧食供應,改變了先民的飲食結構,直接導致了對炊煮類陶器的需求。

仰韶彩陶掀起史前時代第一次“美學浪潮”

距今6000年前的廟底溝文化是仰韶文化中期的典型代表,也是仰韶文化的成熟階段。

彼時,農業生產已經較為成熟,社會復雜化程度加劇,出現并形成了區域中心聚落,彩陶技藝也得到較大發展。

廟底溝時期的彩陶數量眾多、色彩艷麗、圖案繁縟,制作技藝高超,每一件都是獨一無二的。廟底溝彩陶的母題紋樣中,最具特點的是花瓣紋。

在三門峽廟底溝博物館,收藏著一件月牙紋彩陶罐。該罐體整體呈紅褐色,鼓腹平底,腹部繪制了一周白衣黑彩類似月牙的紋飾,屬于國家一級文物,是仰韶村遺址第三次發掘出土的唯一一件完整的彩陶罐。

中國社會科學院考古所趙春青研究員曾表示,廟底溝文化可以被視為最初的中國,是因為它保留了很多基因并一直延續到今天,融入了華夏民族血液。

說起彩陶,最廣為人知的可能就是作為河南博物院鎮院之寶之一的彩陶雙連壺了。

1972年,考古人員在鄭州市大河村遺址發掘時,發現了一堆彩陶碎片,經過修復成形后,發現這是由兩個橄欖形壺身相連、相通的酒壺,研究認為,彩陶雙連壺是神圣的禮儀用品,是兩個部落氏族結盟或重大禮儀活動時部落首領、長者對飲的器具,是一種和平、友好、相近、相親的象征。

瓷器“鼻祖”在河南

雖然世界上的很多古文明國家都掌握制陶技術,但只有中國最早發明了瓷器,實現了從陶到瓷的過渡。

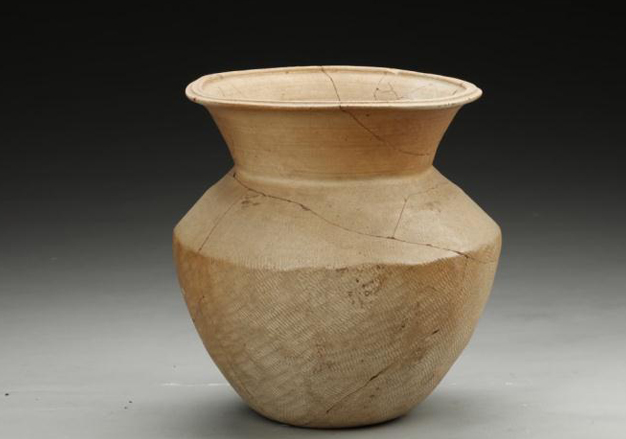

△二里頭遺址發現的“原始瓷”

中國迄今為止發現的最早的瓷器,出現在偃師二里頭遺址,稱為“原始瓷”。它是在印紋硬陶工藝基礎上發展起來的,繼承了其成型和裝飾方法,施釉方法比較原始,采用涂刷和浸釉兩種。

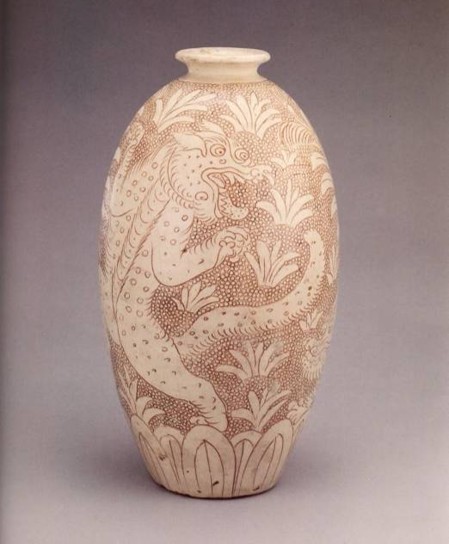

△商代原始瓷尊河南博物院藏

在河南博物院和鄭州博物館,原始瓷尊都是當之無愧的“明星文物”,二者器型基本相同,前者1954年出土于鄭州人民公園商代墓葬25號墓,后者1965年出土于鄭州功銘路西側商代墓葬。

為何叫它們“原始瓷”?安金槐先生在《談談鄭州商代瓷器的幾個問題》一文中認為,廣義的瓷器具備以下幾個特征:一是胎骨是用高嶺土作成的,有的胎骨也含有石英或長石等粉末;二是有光亮的釉;三是質地堅硬,火候高,叩之作金石聲;四是胎骨不吸水分。

△商代原始瓷尊 鄭州博物館藏

他提出,中國古代瓷器起源于商代,其基礎是史前的白陶以及稍后的印紋硬陶。他的觀點在瓷器起源漢代說為主流的當時,引發了一場學術大討論。在討論過程中,考古學家、科技史專家和硅酸鹽專家、古陶瓷專家紛紛從各自的角度探討了瓷器形成的必要條件、釉的要素與功能、陶與瓷的關系等重要課題。中國古陶瓷研究的泰斗級人物馮先銘先生就明確提出“還不是瓷器……因此定名‘釉陶’。商青釉器似也應稱為‘釉陶’為宜。”

學術分歧影響之下,中國硅酸鹽學會于1978年召開了跨學科的“中國古陶瓷學術會議”,專題討論中國瓷器的起源問題,最終雙方最終達成了共識:即最早的原始瓷器從商代開始,到了東漢才出現了成熟的瓷器,從商、周到東漢是瓷器的過渡階段,應叫“原始瓷器”。

此后,早于鄭州商城、屬于通常被認為是夏朝的二里頭文化二期出土的原始青瓷及其確認,又把中國瓷器起源由商代上溯至二里頭文化時期,陶瓷史再一次被改寫。

中國五大名窯 半數在中原

北宋定都開封,推動河南制瓷業達到古代巔峰,“汝、鈞、官”三大名窯交相輝映。寶豐清涼寺汝窯以“雨過天青云破處”的天青釉色冠絕古今,鈞窯“入窯一色,出窯萬彩”的窯變技藝驚艷世人,開封北宋官窯則代表當時青瓷燒造最高水平。

△汝窯洗 北宋

此外,當陽峪窯的絞胎瓷“白如雪、紅如朱”,鶴壁窯的黑釉剔花瓷粗獷豪放,共同構成“民窯與官窯并美”的陶瓷版圖。元代《陶記》記載“中原窯場三百座”,足見昔日盛況。

據歷年來的文物普查資料顯示,河南先后在25個市縣發現318處古代瓷窯遺址,位居全國各省區古瓷窯址數量的前列,僅次于浙江省和福建省。

△登封窯

其中鞏義窯址、寶豐清涼寺汝窯、汝州張公巷窯、修武當陽峪窯、魯山段店窯、汝州嚴和店窯、新密西關窯、內鄉大窯店窯、禹州鈞窯、禹州扒村窯、汝州東溝窯和新密窯溝窯計12處,被列入全國重點文物保護單位,瓷窯遺址中的國保單位數量并列全國第一。

寶豐清涼寺汝窯址和禹州神垕鈞窯址的考古發掘,分別被評為2000年和2001年度的全國十大考古新發現。目前禹州鈞官窯博物館和寶豐汝窯博物館都已建成對外開放,向世人展示古代陶瓷文化的輝煌。

△魯山段店窯址出土

宋代是中國制瓷史上迅猛發展的重要時期,宋瓷工藝的發明和革新,打破了唐代“南青北白”的陶瓷業分布格局,馳名中外的名瓷產品接踵問世,形成了種類繁多,分布廣泛,全面發展,各具特色的瓷窯體系。

“汝、官、哥、定、鈞”五大名窯河南占其一半,其中汝、鈞和北宋官窯均在今河南境內。

海上絲路的陶瓷外交

上世紀90年代,在馬六甲海峽勿里洞島附近,一位名叫蒂爾曼·沃爾特法恩的德國人發現一艘沉船殘骸,沉船周圍有一大片黑色的礁石,沃爾特法恩便給這艘沉船起名為“黑石號”。

這是一艘1200年前的阿拉伯商船,船上載著的六萬多件文物,打撈出水后,經專家辨認,它們幾乎全部來自大唐。其中,“黑石號”上的兩件文物,為沉船的斷代提供了確鑿的證據。

有趣的是,盡管船上滿載唐朝的貨物,但修復殘骸后才發現,“黑石號”竟然是一艘古代阿拉伯人建造的船。

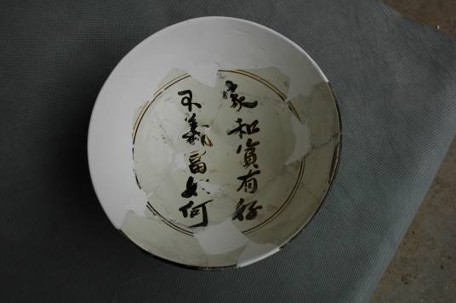

△“黑石號”出水的唐代青花藻紋瓷碟

令人矚目的是,“黑石號”上發現了四件瓷器,是迄今為止首先發現的中國最早、最完整的唐代青花瓷。過去人們認為青花瓷創燒于元代,直到1975年揚州唐城遺址中發現了唐代青花瓷的殘片。

元代以后成熟發展的青花瓷其前身為唐代青花瓷,被稱為“唐青花”,產地在河南鞏義,主要用于外銷。鞏義窯生產的青花瓷器在不少地方有發現。鞏義窯發掘出土了青花瓷片,證實了鞏義為唐青花的起源地。

△唐青花塔式罐

鄭州市文物考古研究院在上街唐墓中發現了兩件唐青花塔式罐,上面青花圖案為唐代的“步打球”,有人稱為最早的曲棍球。

河南陶瓷不僅作為古代海上絲綢之路的重要貿易載體,見證了唐三彩與唐青花通過廣州港揚帆遠航、遠銷歐亞的商貿盛況,還成為路上絲綢之路的文化紐帶,見證了大唐國際貿易的繁榮。

作為絲綢之路上最活躍的商品之一,唐三彩的造型自然而然隨著時代的發展而變化,河南也出土了許多西域風格的瓷器。

館藏于河南博物院的唐三彩鳳首壺,是一件明顯具有胡風的唐代陶器,1965年出土于洛陽東郊塔灣村。它的外形來源于一種叫做鳥首壺瓶的波斯商品,富有異國情調,是唐代三彩器中的精品,體現了唐代包容萬象、文化多元的盛世氣魄。

鞏義黃冶窯是當時唐三彩的主要產地,目前發現唐三彩的國家和地區主要在東亞、東南亞和中西亞,另外在非洲的埃及也發現了唐三彩的蹤跡。在中國唐三彩的影響下,古代朝鮮的新羅王朝燒制出“新羅三彩”。日本的奈良王朝也仿制成功“奈良三彩”。

從仰韶彩陶到北宋名窯,一部河南陶瓷史,半部中華陶瓷史。這把萬年不熄的窯火,燒制的是器物,傳承的是文明基因。厚重河南,正以陶瓷為媒,在守護與創新中書寫新的文明篇章。